『老子』:「禅」の源流、全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第三十八章】上徳は徳とせず、ここを以て徳有り。

第三十八章

※書き下し文、現代語訳は、蜂屋 邦夫先生著『老子』 (岩波文庫)を参考にしました。

書き下し文

上徳は徳とせず、是を以て徳有り。

下徳は徳を失わず、是を以て徳無し。

上徳は為すこと無くして、而も以て為すこと無し。

下徳は為すこと無くして、而も以て為すこと有り。

上仁は之を為して、而も以て為すこと無し。

上義は之を為して、而も以て為すこと有り。

上礼は之を為して、而も之に応ずるなからば、則ち臂を攘げて而して之に仍う。

故に、道を失いて而る後に徳あり、

徳を失いて而る後に仁あり、

仁を失いて而る後に義あり、

義を失いて而る後に礼あり。

夫れ礼なる者は、忠信の薄きにして、乱の首めなり。

前識なる者は、道の華にして、愚の始めなり。

是を以て、大丈夫は其の厚きに処りて、其の薄きに居らず。

其の実に処りて、其の華に居らず。

故に、彼れを去てて此れを取る。

現代語訳(超訳)

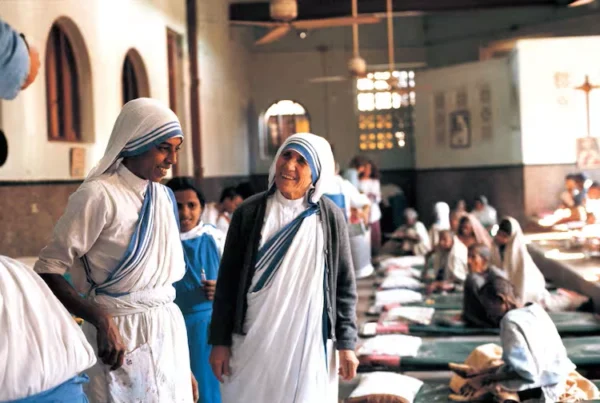

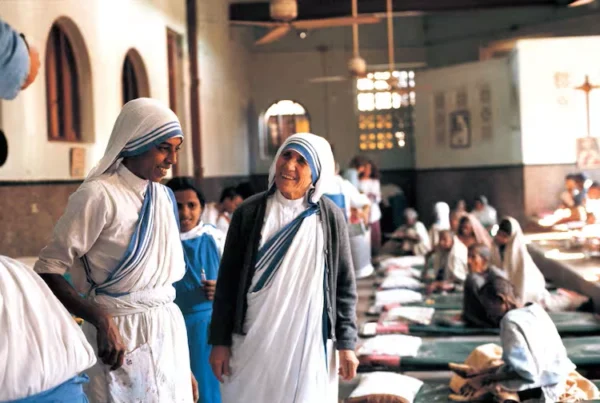

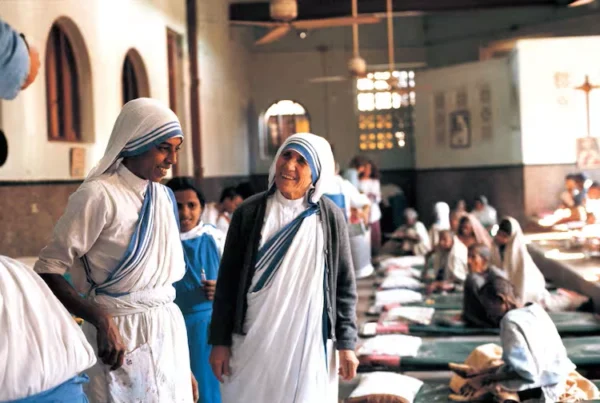

高い「徳」(※「道」に即して無為無欲であること。)を身につけた人(※水のように恵みを他に与えるが、見返りを求めず相手を支配しようとはしない人。)は、徳を意識していません。

だから徳があります。

低い徳を身につけた人は、徳を失うまいとします。

だから徳がありません。

高い徳を身につけた人は、世の中に人為的に働きかけるようなことはしません(無為)。しかも何の打算もありません。

低い徳を身につけた人は、世の中に人為的に働きかけるようなことはしません。しかし何か打算があります。

高い仁(※儒教的な、人としての共感、愛情、優しさ)を身につけた人は、世の中に人為的に働きかけます(※自分の本心から自発的にそう思ってやるというよりも、先生に言われたからそうしよう、そうすべきだから、的な人為があるということ)。しかし何の打算もありません(見返りを求めるようなことはしない)。

高い義(※儒教的な、君臣・親子・夫婦・兄弟姉妹等の人間関係において守るべき「正しい」行い、社会秩序、社会規範)を身につけた人は、世の中に人為的に働きかけます。しかも何か打算があります。

高い礼(※儒教的な、社会秩序を保ち人間関係を円滑に維持するために守るべき社会生活上の規範、礼儀作法、制度など)を身につけた人は、世の中に人為的に働きかけます。しかも相手の応対(「礼」の基本である、返事やもてなし)がいい加減だと、腕まくりして礼の中に引っぱりこみます(「正しい礼」はこれこれこういうものだぞ!と説教するようなイメージ)。

そこで、無為自然の道が失われると、徳化をかかげる世の中となり、

徳化の世の中が失われると仁愛をかかげる世の中となり、

仁愛の世の中が失われると社会規範をかかげる(君臣、親子関係の秩序を守れ!と教育し叫ぶ)世の中となり、

社会規範の世の中が失われると礼をかかげる(形式を遵守するだけで真心や中身がない)世の中となりました。

そもそも礼というものは、心を尽くす真心や言葉を偽らない誠実さが薄くなったもので、混乱の始まりです。

先を見通す知識(儒教で重視された、何らかの予兆を察知すること)というものは、「道」にとってのあだ花であって、愚昧の始まりです。(※「道」の立場では、人為を排して、物事が自ずと進みたいように、成り行きに任せるのが正しい。明日のことは明日に任せる。)

そういうわけで、りっぱな男子は、「道」や「徳」の純朴さを守り、真心や誠実さが欠けた薄っぺらなところには身をおきません。

果実を取り、花は取りません。

だから、あちらの(儒教的な)「礼」や「先を見通す知識」を棄てて、こちらの「道」や「徳」を取るのです。

![【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真 【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2025/04/2504141558497456486833490117549611-600x338-1-e1744707846251-150x150.jpg)

車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】道の駅 こぶちさわ [標高1006m](山梨県北杜市小淵沢町)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/2410232038341425354905474590706832-600x338-1-120x120.jpg)

車中泊適性評価! 【Aランク😄】木戸池温泉ホテル、木戸池駐車場、キャンプ場🏕️(車中泊有料)[標高1620m](長野県下高井郡山ノ内町)車中泊適性評価!](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240924_1543081226103362440604858745-600x338-1-120x120.jpg)

トイレのスペックは?車中泊は可能? 【良😊】道の駅 美ヶ原高原🏔️ [標高1970m](長野県上田市)トイレのスペックは?車中泊は可能?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240926_1332268688553999409551432096-600x338-1-120x120.jpg)

車中泊は可能?トイレは利用可能? 【良😊】高峰マウンテンパーク【静寂😴】 [標高1924m](長野県小諸市)車中泊は可能?トイレは利用可能?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240924_2112123367851507519315388-600x338-1-120x120.jpg)

車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】道の駅 なるさわ [標高990m](山梨県南都留郡鳴沢村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/2410241458135525494321063371435186-768x432-1-120x120.jpg)

![【Aランク😄】高峰高原ビジターセンター [標高1964m] (群馬県吾妻郡嬬恋村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Aランク😄】高峰高原ビジターセンター [標高1964m] (群馬県吾妻郡嬬恋村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240925_0933224974698694502812585151-600x338-1-120x120.jpg)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません